Il Brasile e il suo desiderio di Architettura: Ingegneria o Architettura?

a cura di Danilo Sergiampietri

Il Brasile non è solo Oscar Niemeyer. Il viaggio ha anche un’altra meta, molto attesa: le opere di Lina Bo Bardi, architetto/architetta italiana poi naturalizzata brasiliana. Una delle figure femminili più significative dell’architettura e del design del secolo scorso ingiustamente snobbate dalla critica ufficiale (maschile), insieme a Charlotte Perriand ed Eileen Gray, di cui si sta lentamente e faticosamente cercando una rivalutazione postuma. La figura di Lina Bo Bardi è molto importante all’interno dello sviluppo novecentesco dell’architettura brasiliana. Per Oscar Niemeyer e seguaci tutto era progresso e futuro, alcuni edifici di Niemeyer sembrano proprio astronavi scese dallo spazio, avulse da ogni contesto. Lina Bo Bardi esporta dall’Europa e dall’Italia una visione più attenta e storicistica, inizia una ricerca delle radici, dei materiali e delle tradizioni locali brasiliane, sperimenta il recupero e la valorizzazione di alcune preesistenze coloniali, industriali e produttive dismesse.

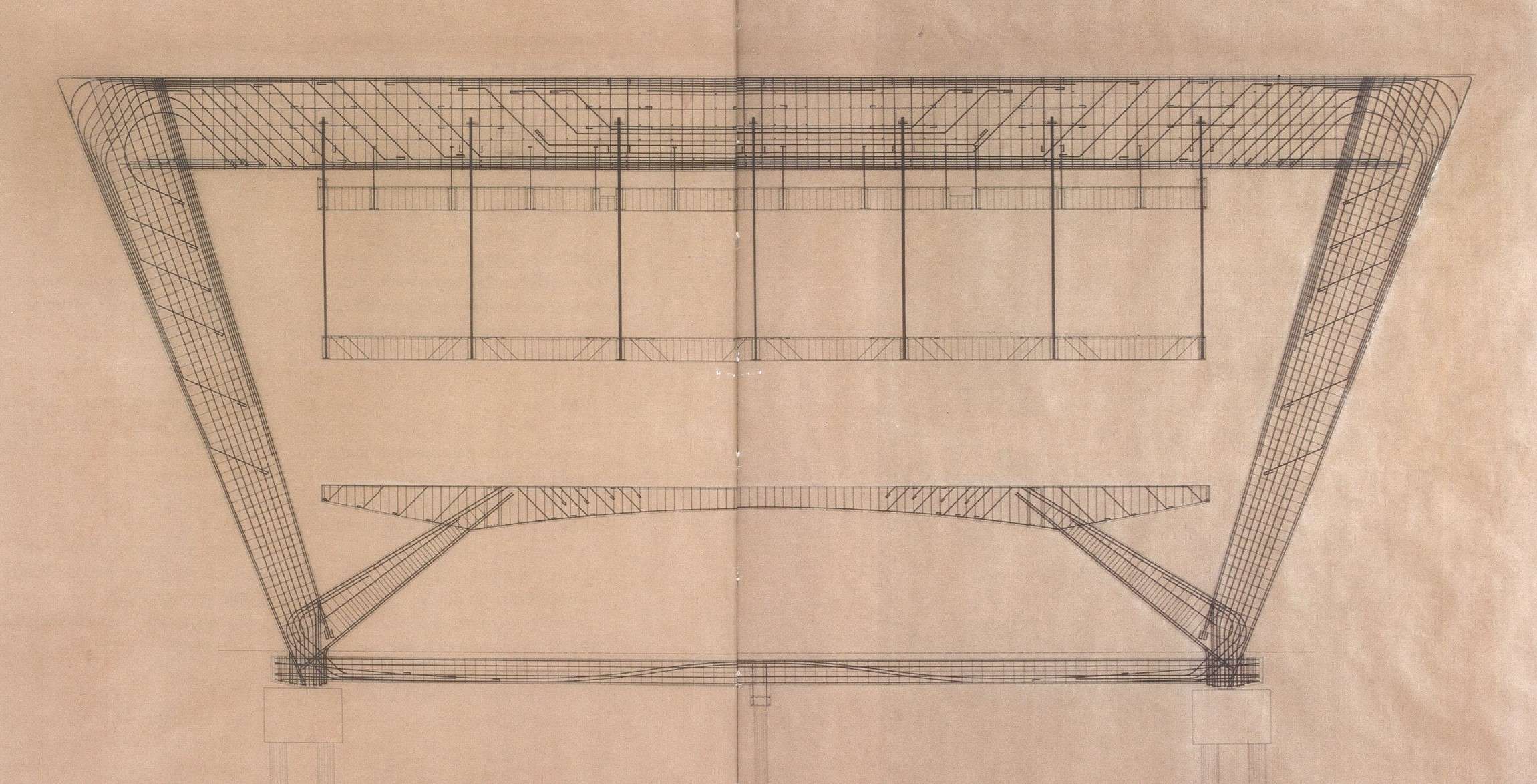

Il primo edificio che visitiamo in Brasile è proprio di Lina Bo Bardi, è il MASP, il Museo d’Arte di San Paolo. È l’edificio simbolo di una delle città più grandi del mondo, è stato progettato da un architetto (donna) italiano ma quasi nessuno lo sa. Il concept è molto semplice, un ponte, un cavalletto in cemento armato grezzo a cui sono appesi i solai, uno sforzo strutturale notevole con una funzionalità precisa, ottenere due spazi totalmente liberi: la piazza coperta al piano terra e l’open space della sala museale al secondo piano.

La piazza urbana funziona molto bene, è una domenica pomeriggio di fine aprile e tutta l’area è pedonalizzata, c’è un sacco di gente, quasi tutti giovani. Un’installazione partecipativa di Ivan Argote, artista Colombiano (una “bilancia” già vista recentemente alla Biennale di Lione), fa capire a chi ci sale sopra l’importanza ed il peso delle scelte di ognuno di noi in un sistema democratico.

Il vero capolavoro di Lina Bo Bardi è il museo al secondo piano. Un Gesamtkunstwerk in cui l’architetto si reinventa lo spazio espositivo a partire dai cavalletti di supporto ai quadri, lastre di vetro sorrette da un basamento in cemento. Erano gli anni 60 del 900, il momento in cui si pensava che tutto potesse essere fatto in cemento armato, dalla città al cavalletto espositivo. In un open space di circa 2.000 mq sono liberamente accostate opere dei più importanti artisti impressionisti europei ed opere di pittori naïf locali, non ci sono gerarchie percorsi prestabiliti, si vede tutto, il fronte ed il retro, non ci sono segreti, più che un museo sembra un manifesto politico.

Paulo Mendes da Rocha è un architetto brasiliano che ha avuto, almeno in Italia, più fortuna critica di Oscar Niemeyer, ci sono parecchie pubblicazioni sul suo lavoro ed anche una monografia cofanetto super costosa dell’Electa.

Andiamo a vedere il MUBE, Museo Brasiliano di Scultura, a San Paolo. Sono passati una ventina d’anni rispetto al museo di Lina Bo Bardi ma la “pelle” è ancora quella, il cemento armato in versione brutalista. Gli spazi museali sono prevalentemente ipogei, in parte coperti da una vasca d’acqua, in parte da una grande piazza utilizzata per le esposizioni esterne. L’architettura si nasconde, non vuole farsi vedere. L’unico elemento che emerge è una trave, un ponte a campata unica con una luce considerevole. Siamo verso la fine degli anni 80 e la funzionalità non è già più un dogma, il ponte non ha nessuna utilità o funzione specifica, è un landmark, serve solo a creare una zona d’ombra, una porzione di piazza protetta dove organizzare eventi.

Il ponte sembra una costante di questi primi giorni brasiliani. Nel bellissimo restauro della pinacoteca dello stato di San Paolo, ancora Paulo Mendes da Rocha, inserisce esili ponti in metallo che attraversano i cortili in mattoni. Anche la pensilina di Praça do Patriarca, sempre sua, è sostanzialmente un ponte.

Arriviamo a Rio de Janeiro, come prima tappa ci fermiamo al Museo di Arte Moderna – MAM, progettato da Affonso Eduardo Reidy a metà degli anni ’50. È una struttura molto interessante, una scenografica sequenza di 13 portali in “beton brut” che non si smetterebbe mai di fotografare. I volumi museali galleggiano all’interno della struttura, in parte portati come vassoi dalla struttura sottostante, in parte strallati alla trave di colmo. Lo studio della luce naturale nelle sale museali è sofisticato e molto efficace, tutto lascia un’ottima impressione, compresi i dettagli costruttivi delle due scale in cemento armato ed il giardino esterno progettato, come al solito, da Burle Marx.

Il fattore costante di tutti questi edifici sembra essere quello della preminenza dell’aspetto strutturale su quello architettonico, sono tutti essenzialmente una struttura a vista, quasi sempre cemento armato in versione brutalista, portata all’esterno. La struttura contiene gli spazi funzionali. Il modo migliore per capirne il funzionamento non sono la pianta o i prospetti ma la sezione. La struttura è spesso portata al limite delle sue possibilità, delle possibilità intrinseche del cemento armato e le dimensioni non sono un problema, il Brasile è immenso, lo spazio non manca.

Il fatto che questi edifici siano praticamente tutti musei fa inoltre capire l’impegno che il Brasile mette nella promozione della cultura e dell’arte e quanto l’architettura contemporanea sia importante e sia il linguaggio scelto per portare il Brasile e le sue istituzioni nella modernità.

Oscar Niemeyer, rispetto ai suoi seguaci si muove in autonomia, con la sua fluidità, sinuosità ed i suoi volumi candidi ma l’aspetto strutturale, a volte l’azzardo strutturale, rappresenta, anche per lui, il punto di partenza dei progetti. Il piano terra del museo di Curitiba è impostato su un’altezza minima, di poco superiore ai due metri, mentre la luce delle travi di supporto al piano superiore arriva ai 60 metri. Il risultato è molto suggestivo, si ha l’impressione che il soffitto sia sterminato e voli sopra la nostra testa, in particolare nelle porzioni terminali a sbalzo. In alcuni punti si vedono i “carrelli” che permettono la dilatazione delle travi del solaio, una soluzione da ponte ferroviario.

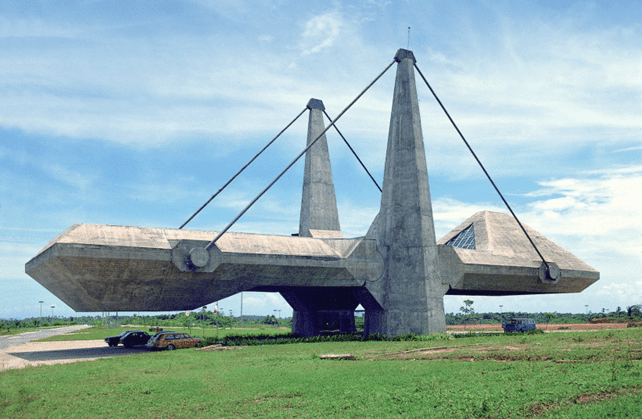

L’esempio estremo di fantasia strutturale lo troviamo nell’ultima tappa del nostro viaggio brasiliano, Salvador de Bahia. Il Centro Espositivo di João Figueras Lima, detto Lelè, è uno dei massimi esempi di brutalismo internazionale. Questa struttura completamente in cemento armato, a sbalzo, strallata a quattro cavi rappresenta il momento di massima fiducia nel materiale costruttivo simbolo del 900. Una pura follia, eppure lo hanno costruito e per alcuni anni ha funzionato. Oggi è in stato di abbandono e lo abbiamo solo visto di sfuggita, la foto è datata e scaricata dalla rete.

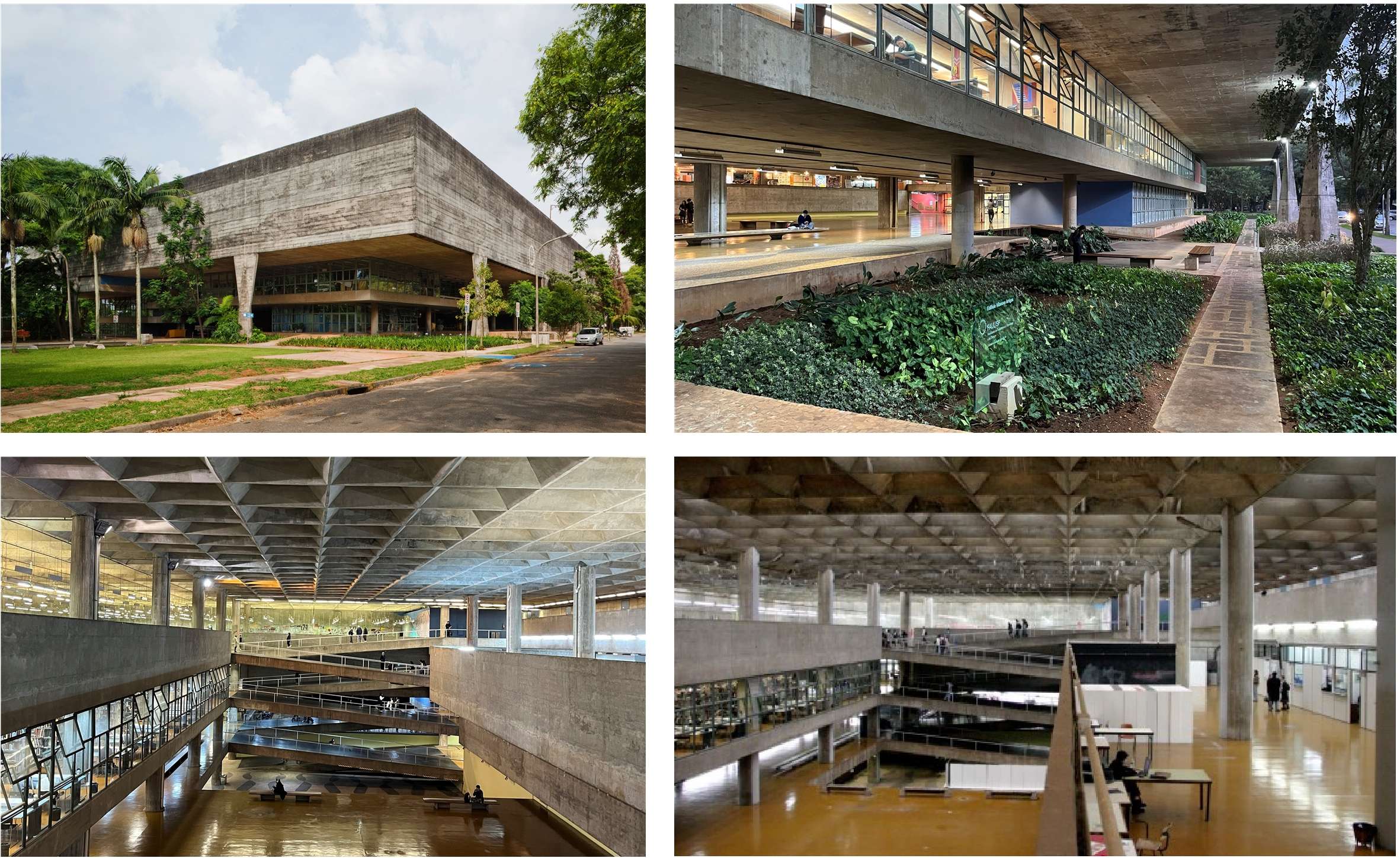

L’edificio forse più interessante visto in Brasile è la Facoltà di Architettura e Urbanistica, a San Paolo di João Vilanova Artigas. Siamo in un’area molto verde della città, l’edificio è concepito come un unico blocco in “beton brut”, completamente chiuso, un “tetto” sospeso su esili pilastri che ricordano Niemeyer. La geometria dei pilastri entra in sintonia con quella degli alberi circostanti. Al di sotto del semplice volume geometrico di partenza, il “tetto”, si sviluppa una vera e propria città, con la sua piazza centrale, le rampe e tutta la moltitudine di funzioni necessarie al funzionamento di una facoltà di architettura, urbanistica e design. L’aspetto più stupefacente, per noi europei, è constatare che non esistono un dentro ed un fuori, non ci sono porte per entrare, non ci sono finestre da aprire, c’è solo un tetto per proteggersi dalla pioggia. Qui l’inverno, come lo intendiamo noi, non esiste ed una scuola può diventare un pezzo di città all’aperto dove muoversi liberamente, incontrarsi, studiare, progettare, disegnare, dipingere, mangiare, ballare.

L’architettura è rara.

![FABRICA [ lab.eu ]](http://fabricalab.eu/wp-content/uploads/2022/05/fabrica_logo_new.png)

![FABRICA [ lab.eu ]](http://fabricalab.eu/wp-content/uploads/2022/05/fabrica_logo_new_white.png)